Chaque année, en juillet, se déroule à Calgary (Province de l’Alberta) le plus grand rodéo du monde. Pendant dix jours, des centaines de cowboys, amateurs et professionnels, s’affrontent dans les disciplines les plus périlleuses, applaudis par un million de spectateurs qui, uour mieux s’identifier à leurs héros, revêtent le jean à boucle et la chemise western. Et chaussent les bottes à talon haut et bout pointu.

Le printemps en juillet

A Calgary comme dans toute la plaine de l’ouest canadien, les hivers sont rudes. C’est que la ville st située au nord du 50ème

parallèle et que, surtout, l’impressionnant réfrigérateur que constitue, 120 km à l’ouest, la chaîne des Montagnes Rocheuses, impose à toute la région une saison froide qui empiète largement sur le printemps.

Aussi, lorsque apparaissent les premières chemises légères, les premières brillances dans les regards, les premières décapotables excentriques, les premiers Indiens emplumés, les premiers bals au carrefour des avenues du centre, pourrait-on croire que le retour des beaux jours en est la seule cause.

Pourtant, il est quelques détails qui ne trompent pas. Les hommes d’affaires, s’ils se rendent encore à leur bureau, ont remplacé la cravate par le foulard noué, les chaussures par les bottes ouvragées. Dans la rue, on distribue sur des chariots de fortune, gratuitement, de petits déjeuners faits de « flapjacks », savoureuses crêpes assorties de lard grillé.

Une tente indienne a été construite dans le hall de la banque Nova Scotia. Et, sur les trottoirs, quelques vieux serinent au violon de vieux airs country sur lesquels s’organisent les premières »square dances ». Le temps du Stampede est revenu.

Un fou nommé Guy Weadick

Comme toute l’Amérique, les plaines de l’Ouest canadien furent d’abord le domaine des Indiens.

Les premiers Blancs à s’y aventurer furent quelques intrépides trappeurs de castors et chasseurs de bisons, vite rejoints par des individus moins recommandables, venus commercer avec les Indiens, fourrures contre eau de feu…

Pour mettre fin à ces pratiques, une unité de la police montée parvient en 1975 au confluent des rivières Bow et Elbow et y érige le Fort Brisebois, du nom de l’inspecteur qui dirige le groupe.

L’année suivante, un officier aux origines écossaises débaptisera le lieu et le nommera Fort Calgary, en souvenir d’une baie de l’île écossaise de Mull…

En 1883, le Canadian Pacific Railway arrivait jusqu’à Calgary. Et c’est, justement, de ce train qu’un beau jour d’avril 1912 descendit le dénommé Guy Weadick. Chapeau blanc à large bord, chemise à col ouvert, ceinturon, pantalon de flanelle confiné dans des bottes piquées et effilées, l’homme était américain et, habitué à organiser avec sa femme Florence La Due des exhibitions dans les foires et cabarets, il s’était mis en tête de mettre sur pied, à Calgary, les plus grands « Frontier Days » qu’on ait jamais vus.

Weadick entreprit de rechercher auprès des commerçants du lieu les premiers dollars nécessaires à son projet. Personne ne lui offrit le premier cent, jusqu’à ce qu’un des responsables du chemin de fer le mit en contact avec quelques notables qui lui constituèrent rapidement une caution de 100.000 dollars. Weadick se mit aussit8t au travail et, les 2,3,4 at 5 septembre 1912, eurent lieu à Calgary les premiers « Frontier Days ». Cowboys de toute l’Amérique du Nord, Indiens des plaines alentour, il y avait déjà les ingrédients de base du Stampede actuel. Mais le succès fut modeste et Weadick quitta Calgary sans le sou, dans l’indifférence générale. Pourtant, le cowboy était obstiné. En 1919, le train le ramenait à Calgary et cette fois fut la bonne. Le souvenir de 1912 incita la plupart des habitants à participer à l’effort financier d’abord, aux festivités ensuite. Ce premier Stampede fut un triomphe et, année après année, il allait devenir le plus grand rodéo du monde.

Le « Stampede » ou l’irrésistible ruée

Les éleveurs des plaines canadiennes nomment Stampede l’irrésistible ruée d’un troupeau de bovins, apeurés par quelque signe incompréhensible. C’était là un titre tout trouvé pour l’incoercible attrait exercé, sur tous les cowboys d’Amérique du nord, par cette folle décade annuelle.

Pourtant, la vie de Calgary a changé. Dès 1914, on a trouvé du pétrole à Turner. Mais la véritable ruée vers l’or noir n’a véritablement débuté que dans les années trente et, aujourd’hui, Calgary est le siège de centaines de compagnies pétrolières, toutes plus riches et plus entreprenantes les unes que les autres. C’est au pétrole que la ville doit l’immense tour Husky (191m), le taux élevé de Cadillac, la spéculation foncière, la construction frénétique, les clubs pour hommes d’affaires, les restaurants chics « où on flambe tout, sauf le potage » et le surnom, mi-envieux, mi-grinçant, de « White Arabs » («Arabes blancs ») décerné aux hommes du pétrole.

Pourtant, ces nouveaux venus, même s’ils affectent le reste de l’année un condescendant mépris pour les éleveurs des alentours, redécouvrent en juillet le mythe du cowboy. Et ils ne sont pas les derniers à se presser dans les gradins pour assister aux épreuves mettant aux prises l’homme et l’animal.

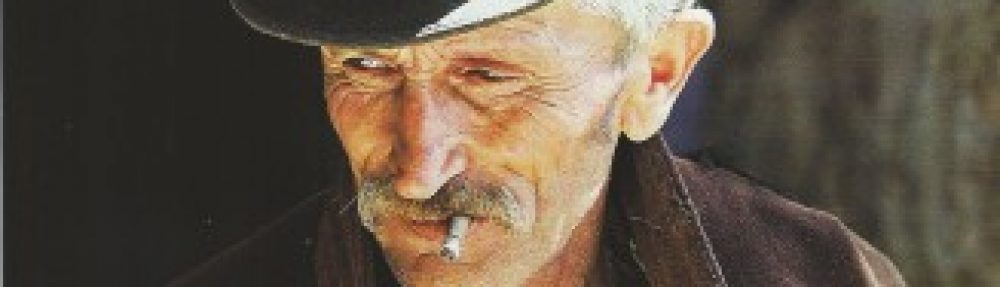

Assis à même le sol, sous les tubulures de la fête, un homme se prépare. Il porte déjà la chemise à franges et à boutons nacrés, le jean serré (mais pas trop), le ceinturon. Le chapeau est posé sur un piquet et l’homme, consciencieusement, enfile les bottes, fixe les éperons, ajuste les jambières de cuir qui le protègeront de trop cuisantes frictions.

A dix mètre de là, l’animal se prépare aussi. Mais contre son gré. Animal sauvage, il a été amené de l’enclos voisin, le long de couloirs à claire voie, jusqu’à une cage étroite qui jouxte l’arène. Là, des hommes ont profité de son impuissance pour lui passer une simple corde sous les côtes (pour l’épreuve de Bareback Bronc Riding), ou une selle et une muserolle (pour celle de Saddle Bronc Riding). Ensuite vient l’insupportable: une lanière irritante, qui enserre le corps à hauteur de la pointe des hanches et enserre, exaspère, humilie le bas ventre.

Mais, dans cette étroite cage métallique, toute ruade est impossible. Ce sera pour tout à l’heure.

Les gradins sont bondés, la foule hurle son impatience. Le cow-boy s’approche de la cage, grimpe sur les tubulures, aventure une jambe sur le dos du Bronco, qui tressaille de rage. Le cowboy s’installe en selle, ou a cru, prend les rênes ou insère sa main gantée sous la corde du garrot, installe la pointe des pieds dans les étriers ou les replie sous les fesses. Il ne devra se tenir que d’une main. Il lève l’autre.

La stridence d’un klaxon indique, en même temps que s’ouvre la porte de la cage, le début de l’épreuve.

Huit secondes. L’homme devra tenir huit secondes sur l’animal. Une éternité. Car le cheval bondit, se cabre, rue, cabriole, se jette en avant, fait volte face, saute, tremble, pète, se bat. Contre le cavalier et contre la lanière qui l’humilie.

Dans les tribunes, le jury observe. Si le cowboy tombe, ou s’il se retient des deux mains, il est éliminé. Mais, même s’il résiste huit secondes, il n’obtiendra pas forcément le maximum de points. Le style du cavalier, la qualité du cheval, compteront pour beaucoup. Et les candidats à la poignée de dollars sont nombreux.

Tous les jeux du rodéo trouvent leur origine dans la vie quotidienne des premiers cowboys. La monte des chevaux sauvages, bien sûr. Mais aussi celle des impressionnants taureaux, pesant plus d’une tonne, et que des clowns acrobates doivent distraire pour qu’ils ne reviennent pas piétiner le cowboy désarçonné. Et encore les épreuves de Steer Wrestling (où le cavalier, poursuivant une vachette, se jette sur elle à hauteur des cornes, du haut de sa monture, pour la renverser à terre) et de Calf Roping (où le cavalier, lancé à la poursuite d’un veau, doit jeter le lasso, immobiliser sa victime, se jeter à terre, courir vers le veau, le renverser dans la poussière et lui lier les pattes tandis que le cheval, immobile, maintient tendu le lasso attaché à la selle, le tout en moins de vingt secondes…).

Mais le spectacle le plus fou, le plus violent, le plus exceptionnel, reste la course de Chuckwagon. Chaque soir, juste avant la tombée de la nuit, d’étranges attelages investissent la piste poussiéreuse. Par groupe de quatre, des chariots dignes de la conquête de l’ouest, caisses à savon montées sur des roues de bois cerclées de métal, bâche voûtée, flèche à quatre chevaux attelés, s’affrontent en un épique combat, censé recréer la ruée vers l’or ou la fuite devant les Indiens, Il s’agit, dès que résonne le klaxon de charger en hâte le fourneau posé à côté du chariot (Qu’eût été la Conquête de l’Ouest sans l’intendance?), d’esquiver les tonneaux simulant les arbres de la clairière, et de se jeter, à bride abattue, sur le circuit d’un bon kilomètre qui enserre le site du Stampede. Escorté par deux cavaliers servants, le driver installé à l’avant du Chuckwagon doit être plus rusé que sportif, plus attentif que courageux. « Le diable connaît beaucoup de choses parce qu’il est diable, mais il en connaît encore plus parce qu’il est vieux », affirme un proverbe des premiers conquérants.

Ici, l’expérience prime sur la jeunesse et les Drivers ont tous la quarantaine passée. L’un d’eux, et pas le moins célèbre, se nomme Tom Dorchester et compte trois quarts de siècle.

Amateurs et professionnels

Le dollar, U.S. ou canadien, est le maître de l’Ouest. Rien ne se fait sans lui et le Stampede est, d’abord, une énorme entreprise. C’est pourquoi, afin de ne rien négliger, les organisateurs font appel à des rodeomen professionnels, venus de tous les Etats de l’Ouest américain et organisés en une puissante association. Ces professionnels souhaiteraient bénéficier d’un monopole absolu sur la piste du Stampede. Mais c’est compter sans la sensibilité populaire et la faveur croissante dont les jeux de rodéo bénéficient, particulièrement dans les petites bourgades agricoles. Le public du Stampede aime assister aux affrontements entre amateurs de régions différentes et retrouver, au pied des gradins, de vrais cowboys, issus de la terre, des amateurs pour qui le rodéo représente le loisir dominical après une semaine de travail au ranch.

Aussi amateurs et professionnels cohabitent-ils tant bien que mal pendant les dix jours du Stampede, comme y cohabitent ferveur populaire et business,

En 1912 déjà, Guy Weadick avait associé les tribus des environs aux premiers Frontier Days de Calgary. Aujourd’hui encore, un millier d’Indiens Sarcee, Blackfoot, Blood et Peigan installent leur tente à deux pas de la piste, au confluent de la Bow et de l’Elbow. Revêtus de leurs costumes de peau, de leur aura de plumes, de leurs colliers de perles et de leurs mocassins aux mille clochettes, ils participent à d’interminables concours de danses traditionnelles, déterrent hache de guerre ou fument le calumet de la paix le temps d’une photo, invitent le blanc dans leur tente, contre quelques dollars, et attisent le feu convivial sans lequel la tribu ne serait plus rien. A la fin de la décade, les chefs vont au guichet du Stampede échanger contre des dollars les jetons de présence qui ont été ditribués à tous les participants. Puis chacun retournera dans le recoin de plaine qui lui a été attribué par le Blanc et attendra, dans l’indolence passive et taciturne que confère l’attribution du chèque mensuel de « Welfare », que revienne le Stampede suivant.

Car, plus encore qu’aux States, l’Indien du Canada est quantité – et qualité – négligeable. Et ce n’est pas le sourd grondement des tambours, pendant toute la durée du Stampede, qui renversera le cours de l’Histoire.

Demain le Stampede

Le Stampede a soixante ans. L’age de la retraite. Mais en Amérique, on ne se repose pas. Le combat pour la vie dure jusqu’au dernier jour. Que sera le Stampede demain ? Survivra-t-il à la mutation technologique liée au boom du pétrole? Et saura-t-il rester autre chose qu’une simple entreprise à dollars ? Pour répondre, il faut savoir qu’il y a, dans la seule province de l’Alberta, 35.000 éleveurs et près de 5 millions de têtes de gros bétail. Une richesse plus sûre encore que le pétrole. Et, malgré l’incursion de la Jeep et de l’avion. le travail quotidien du cowboy continue de se faire à cheval, sa fierté quotidienne reste la maîtrise du cheval. Dans les plus petites bourgades naissent ou renaissent des écoles de rodéo. C’est dire qu’avant longtemps, le plus grand rodéo du monde ne manquera ni de spectateurs, ni d’acteurs.